|

| 【战“疫”连线·青海医疗救援队在武汉】用爱守护生命之“舱” |

| 2020-02-17 |

【战“疫”连线·青海医疗救援队在武汉】用爱守护生命之“舱”

来源: 青海日报 发布时间: 2020-02-17 09:13 编辑: 马燕燕

刘连梅和战友们

方舱医院中的韩金艳

刘连梅和队友

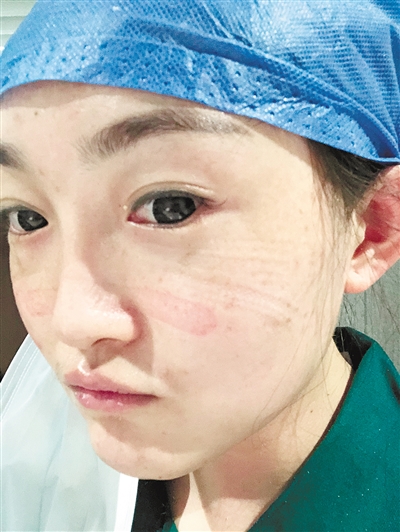

韩金艳

工作中的刘连梅 虽然我们无法看清你们的容颜,但我们能看到你们充满坚定温暖的目光;虽然我们分不清你们是老是少,但我们看到你们就看到了希望! ——来自一名方舱医院出院患者的心声 这几日,韩金艳的脸上多了一些喜悦,少了一些阴霾与压力。 “回家啰!回家啰!感谢你们的悉心照料,给了我们生的希望,你们也一定要照顾好自己!”2月15日,在韩金艳和队友们的见证下,他们负责的病区又有12名新冠肺炎轻症患者经过治疗,顺利出院,走出了武昌方舱医院。 武昌方舱医院位于武汉市武昌区的洪山体育馆内,方舱医院也被称为生命之“舱”。 2月4日下午,我省第二批救援队从西宁出发驰援湖北。2月7日,经过三天紧张的培训后,我省100名护理人员,迅速集结进驻武昌方舱医院。 “我是一名护士,更是一名党员,这个时候,我不能退!”新冠肺炎疫情发生后,西宁市第一医疗集团综合外科一病区的护士韩金艳第一时间请战,时刻准备着支援湖北。 2月4日早上,接到了出发去武汉的通知后,她简单地收拾好行李,随队出发。“没有告诉孩子,到现在,孩子还以为我在西宁上班。那天和他视频,他还说,妈妈我把好吃的东西都留给你了,你快回来好不好!”说起三岁半的孩子,韩金艳有些哽咽。 “相对于年轻人,我的压力更小一些,让我去!”疫情当前,46岁的互助土族自治县中医院护理部主任羊赞措一刻也坐不住。 “这个时候,我更应该挺在前面,为我的战友们分担一点压力!”为数不多的男护士杨冲山说。 千里驰援、不畏生死,带着百分百的心意,用心守护着每一位患者的健康,用爱温暖着生命之“舱”。 “我们这里有100名护理人员,来自我省西宁、大通、互助、民和等地的医疗单位,基本上是1个护士要照看20个病人,队伍中年龄最大的52岁,最小的23岁。”1992年出生的韩金艳是此次进驻方舱医院100名护理人员的领队。 “非常紧张”“感觉气压很低”“喘不上气”……这是疫情之下的武汉给每个队员留下的第一印象。韩金艳告诉记者,从第一次进舱时的紧张、担心,到现在的沉着、稳练,一个星期过去了,队员们渐渐地适应了这种环境,也习惯了高强度的工作节奏。 “第一次进舱压力很大。”最让韩金艳担心的是穿脱防护服的时候,“这个过程最容易发生暴露”。她和同事小心翼翼,严格按流程一层一层把防护服脱下来,就得用半个小时左右。 青海许国娟、青海李桂花、青海高晓燕……2月15日,早晨11时,穿好防护服,队友们一笔一画将“青海”二字和护理人员名字写在各自的防护服上,韩金艳和队友们准备接12时的班。 由于患者周转快、护理人员班次不同,每一名队员负责管理的患者有20多人,大家必须高速“运转”起来。来自互助县的羊赞措、刘连梅、杨冲山都有体会,从办理入院、采血、测生命体征、发口服药、上氧气到发放午餐、清理病区污染物、为患者联系转院等一系列工作,让她们一刻不停。 今年34岁的刘连梅是互助县中医院急诊科的护士长,有着11年护理经验的她第一次走进方舱医院时,多少还是有些紧张,“以前在医院工作一天都不觉得累,但在这里,穿上笨重的防护服,工作四个小时体力就已经透支了,因为不透气,里面的衣服几乎湿透了。” “穿上这身衣服,我就是白衣战士,我觉得被需要也是一种幸福。”刘连梅说,走之前,他告诉五岁的儿子,妈妈要去很远的地方“学习”,你也要在家好好学习,等回家了我们一起进步。 “梅儿,你是护士长,这次战‘疫’你不得不去,你放心,宝儿我会照顾好,但请你也一定照顾好自己,妈妈在互助给你们加油,我们等着你平安归来!”“我们每天看电视,看到疫情严重,患者增加,看到医护人员辛苦,有时候吃不上一口热乎饭,有时候睡不上一个囫囵觉,你们真是这个时代最可敬的人,我们会全力支持你,家里有我们你放心,安心工作,早日回家!”……刘连梅的手机上每天都有婆婆发来的叮嘱,看到这样的暖心叮嘱,刘连梅也有了更多的力量。 “一次性面对这么多患者,这对我们也是全新的挑战。”进舱以后,队员们发现患者整体情绪都不太好,对疾病的害怕、与亲人的隔离都让他们变得异常脆弱。“我的病情会不会加重?”“这里病人这么多,我好了会不会又被传染?”……每天,韩金艳和队友要面对患者各种各样的担忧,“除了正常的治疗和护理,我们大量时间是在给患者做知识宣讲和心理疏导。” “方舱医院的患者都属于轻症感染者,治疗项目不多,更多的是提供心理护理,疏导情绪,跳广场舞、八段锦、养生操……用这样的方式一方面纾解病人的压抑情绪,一方面动员鼓励他们多下床走动走动。”刘连梅说。 经过这些天的磨合,队员们已经没有刚开始那么紧张了,在大家的带动下,病区的患者情绪都调动起来了,状态越来越好。经历了最初的不安与焦虑,韩金艳看到了最想看到的一幕。 在生命之“舱”,大家一边克服着内心的紧张和恐惧,一边把积极向上的一面展现给患者,努力用爱温暖着这个“家”。(孙海玲 咸文静 张多钧 朱雨薇) 西海论坛: 致敬白衣战士! 几个小时滴水不沾,嘴唇干裂,脸上被口罩勒出道道印痕;脱下外面那层隔离衣,里面的防护服上全是水——在本报融媒体记者视频连线战“疫”一线的我省医疗救援工作者时,在场人员不禁泪目。他们在前线一幕幕的工作场景、生活情景,带给大家深深震撼和感动。在这场没有硝烟的战斗中,广大医护人员是先锋队和主力军,他们义无反顾,挺身而出,冲锋在前,舍小我为大我,在最危险的地方彰显了最崇高的品质,让我们感受到他们的医者仁心和天使般的大爱。 医生戴春的爸爸告诉她“医者就是战士”。武汉是“离炮火最近的地方”,病房就是战场。在一线,医护人员苦累自不必多说,剃光头发、重重勒痕、防护服里汗流成水、几个小时滴水不沾不上厕所。而这些,还不是让他们最难过的,眼看患者离世,他们心中充满伤痛和挫折感,他们精神上承受着巨大压力。医者战士们不为报酬,不论生死,义无反顾奔赴战场,用实际行动践行了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神,用青春和生命书写了新时代医务工作者出彩的华章。 “一方有难、八方支援”。是敬佑生命、救死扶伤的神圣使命让医护人员选择了毅然决然地“逆行”;是医者仁心、甘于奉献的精神品质让医护人员忘记了安危和辛苦。疫情如同一场考验,而医护人员紧攥信念,践行初心使命的铮铮誓言,用舍己为人、勇敢无畏、坚韧不拔挺在一线、战斗到底,让我们敬佩和感动,激励我们必胜的信心。 世界上没有超级英雄,都是普通人用默默无闻书写感天动地的赞歌。医者大爱,把危险留给自己,把安全带给别人。我们向每一个奋战在抗击疫情一线的白衣战士致敬,向每一位奉献在救死扶伤岗位的白衣天使学习。在抗击疫情的战斗中,在自己的工作岗位上,勇于担当、守土尽责,不辞劳苦、无私奉献。尤其作为新闻媒体人,要第一时间到达疫情一线,第一时间深入基层,及时发布权威信息,公开透明回应群众关切,加强政策措施宣传解读,传递正能量,与白衣战士一起,为坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战贡献青海力量。 黑暗来袭时,总有光明的力量。疫情无情、人间有爱。人性中的光辉,是我们战胜病魔的信心和希望,疫情中的真情也必将汇聚成众志成城的力量。只要我们万众一心、凝聚力量,坚定信心、同舟共济,科学防治、精准施策,就一定能夺取疫情防控阻击战的最后胜利。 等春暖花开时,等医护人员脱下防护服、摘下口罩时,“战友”们一起拍一张美丽而难忘的合照,这是他们心底最简单也最美丽的愿望。我们相信,这个动人的定格必将在不远的那天到来。 我们致敬白衣战士! (秦睿) |

|

|

|

· 为经济社会科学发展、加快发展作出新的贡献 · 2013 责任与信任 · 中消协2012年年主题:消费与安全 · 四川省质监局收听收看总局依法行政工作视频会 |